浅草に眠る秘宝を発掘せよ !!

ゲーム あなたは

ゲーム あなたは

●お願い

もし右のうぶめ(鳥)のアニメーションが動いていない場合は、

リロードボタンを押して下さい。

出題

本物の財宝は存在しませんが、ある神社のあるご祭神を財宝と見立てて探していただく、

リアル宝探しゲームです。

浅草ミステリーツアー(特に 梅若伝説、沈鐘伝説、一ツ家の鬼婆伝説)

および実践 浅草ミステリーツアーがヒントになっていますので、

それを見ていただくことが必要となります。(→目次)

なお、以下の話は管理人が勝手に考えた作り話で、全く事実ではありませんので、

誤解ありませんようお願いします。

さあ、浅草の秘宝を発見して、賞品をゲットして下さい。

秘宝のあらすじ

室町時代、この地を支配していた豪族が嘉吉の乱に破れ、

その一族は滅亡状態となった。

最後の頭首は、一族の再興を期して、金銀財宝をある社(やしろ)に

祭神として隠した。

しかしその一族は再興がならず、やがてその秘宝のことは悠久の

時間の闇にかき消されてしまった。

しかしその頭首は、秘かに秘宝の隠し場所を1枚の絵地図に残し、

その絵地図がこのほどとある古寺の床下から発見された。

その絵地図付古文書の内容は・・・

絵地図付古文書の内容(現代語訳)

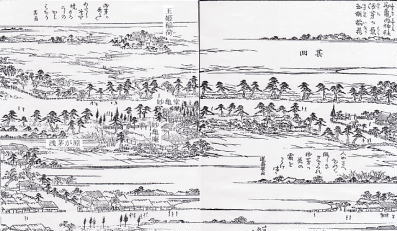

古寺の床下から発見された絵地図の一部。↑

妙亀塚(当時は堂と庵)が中央に見える。

私はわが一族の再興を期して、この財宝をある社に祭神として隠した。

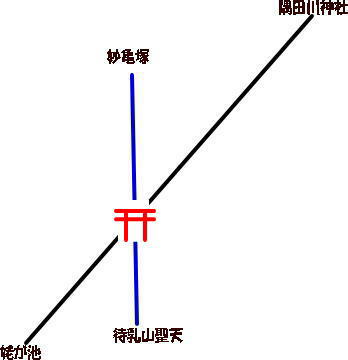

その社は、隅田川神社(注①)と姥が池(注②)を直線で結ぶ線上のどこか

次に、妙亀塚(注③)と待乳山聖天(注④)を直線で結ぶ線上のどこか。

この2本の線が交わったところに、その社は存在し、財宝はその社に眠る。

誉田別のスメラミコト、伊弉諾尊、伊弉冉尊(注⑤)の三柱以外の

もう一柱の神が全てを知る。この資金を使って、必ず一族を再興せよ。

注① 隅田川水神沈鐘伝説の水神が祀られている。 下町ミステリーツアー参照

注② 浅茅が原の一ツ家伝説の鬼婆が身を投げた池。現在は公園内の

小さな池として整備され、石碑も残る。

注③ 梅若伝説の梅若丸の母親、妙亀尼の墓といわれている。

下町ミステリーツアー参照

注④ 下町ミステリーツアーには登場しないが、大根と巾着を

シンボルにするなど、謎の多い寺院。待乳山は元は真土山という。

注⑤ 伊弉諾尊=伊邪那岐命 伊弉冉尊=伊邪那美命

・・・日本神話の夫婦神で、国生みの神。皇祖神アマテラスオオミカミのご両親。

日本書紀と古事記とでは同じ神の名でも漢字表記が異なる。

|

|

||

| ↑ | ↑ |

| ↓ | ↓ | ||

|

|

(注)方角は概ね上が北。下が南。ただし完全に正確な方位ではない

待乳山聖天 本龍院とは

縁起によると・・・

推古三年九月二十日、浅草寺観世音ご出現の先瑞として一夜のうちに涌現した霊山で、

その時金龍が舞い降り、この山を守護したことから金龍山と号するようになった。

その後、同じく推古九年夏、この地方が大干魃に見舞われた時、

十一面観世音菩薩が悲愍の眼を開き、大聖歓喜天と現れたまい、

神力方便の御力をもって、この山にお降りになり、天下萬民の苦悩を

お救いあそばされた。

これがこの山に尊天が鎮座ましました起源であると記されております。

・・・となっている。

一説によると、待乳山聖天様のある丘は、古墳時代の古墳ともいわれている。

待乳山聖天本龍院

クリック

秘宝発見に挑戦(問題)

事実その二本の線の交点には、実際に由緒正しき大きな神社が実在します。

(交点の多少のズレはお許し下さい。)

この実在の社のご祭神は誉田別のスメラミコト、伊弉諾尊、伊弉冉尊ともう一柱です。

このもう一柱の神様を財宝と見立てて、

発見したら当社にその神様のお名前をお答え下さい。

ヒント

一番手堅いのは、「浅草ミステリーツアー」を読んでいただいた上で、

「実践 浅草ミステリーツアーを参考に実際に現地踏査していただくことです。

しかしネット上の地図やウェブサイトを駆使していただいても、容易に発見が可能です。

その神様のお名前は漢字で三文字です。

ご注意

もちろん実際に宝が隠されていて、それを発掘していただくわけではありません。

これまでのお話は全て作り話で、秘宝や財宝というのももちろん実際には

存在しません。

しかし、この二本の線が交差するところに、本当にその神社(由緒正しい大社)は

必ず存在します。

実際にその神社を訪問(参拝)なさる場合は、神様に対する崇敬の念を欠くことが

ないようにお願いします。

実在のこの社の一柱の神様を宝に見立てて、

それを発見していただくというゲームです。

正解者の中から抽選で月間10名様まで、素敵な景品(財宝)を進呈いたします。

一般の方のご応募大歓迎ですので、奮って挑戦なさって下さい。

正解者の中から抽選で毎月10名様までに景品(財宝)を差し上げます。

「謎の下町財宝発見」懸賞 応募方法 上記のヒントだけで、財宝を発見なさった方は、その設問の答えを当社まで メールでお知らせください。 貴方の郵便番号・住所・氏名もお忘れなく。 正解者には粗品ですが賞品(財宝)をお送りします。 (浅草ミステリーツアーと合わせてご応募が月間11件を越えた場合に限り、 月末抽選により毎月10名様までに進呈) (お得意先に限らず、一般の方の挑戦も歓迎します。) 個人情報は賞品送付の目的以外には一切使用せず、賞品発送後は廃棄します。 この懸賞の主催者 柄は上の画像と同じとは限りません。柄は当社にお任せ下さい。 |

目次に

●お願い:

もし右のうぶめ(鳥)のアニメーションが動いていない場合は、

リロードボタンを押して下さい。

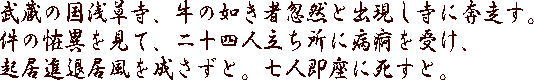

浅草寺の怪異 牛の妖怪 浅草寺襲撃事件

【浅草寺の怪異事件】 速報!!

(速報といっても800年近く前の速報ですが・・・)

牛御前伝説の地 武蔵国浅草で怪奇大事件発生!

浅草寺襲撃される!31名が死傷

「牛の如き者にやられた・・・」と被害僧が証言

牛鬼の仕業か?

食堂にいた僧50人のうち7名死亡 24名重症

現場は目を覆う惨状!

鎌倉幕府は浅草寺境内に捜査本部を設置し、

数百人体制で捜査を開始!!

第一容疑者 妖怪うし鬼。 うし鬼の仕業か!?

現地からの報告によると・・・

隅田川①より牛のようなものが突然現れ、浅草寺を襲った。

事件発生は建長3年(1251年)、3月6日②。

死傷した僧は31人にもおよんだ。

凶器はまだ特定されていないが、事件を目撃した僧の話に

よると、怪物が毒気を③僧らに吐きかけたもよう。

件④の怪物は浅草寺の食堂に乱入し、

そこで食事中の50人の僧に突然毒を吐きかけた。

突然の事態に食堂の中は大混乱となり、あまりの恐怖に

7人の僧がその場で卒倒し、そのまま息絶えた。

また毒を浴びた僧侶24人が病気に⑤なった。

|

(注) ①吾妻鏡以外の書物には、怪物が川から上陸してきたという記載があるようだが、 本家本元の吾妻鏡には牛のような者が隅田川から上陸して来たとは書いて いない。 ②現在の暦で3月29日 ③吾妻鏡には、牛のような者が僧に毒気を吐きかけたとは書いていない。 怪異を見て、(恐怖のため?)たちどころに7人が死亡し、24人が病に 犯されたと記されているだけである。 ④件はクダンと読む。ニンベンに牛であるから、まさに人のような牛、 牛のような人をさす。 「件」妖怪の一種  ⑤「起居進退居風を成さず」とあるから、その24人は日常生活もままならない ほどの状態(PTSD?)になってしまったということになるのだろうか。 もしそうなら、かなりの精神的ショックを受けたことになる。 |

この事件からわかることは、 鎌倉時代の浅草寺は、 僧を少なくても 50人は擁する、とてつもない 大寺院だったということだ。 すでにこの頃、浅草寺は関東 でも有数の大規模な寺院で あった。 大寺院がある以上、それを 維持するための周辺環境が 必要であって、 何もない広大な荒野の真ん中 にポツンと巨大寺院だけが 存在するということは不可能だ。 すでに鎌倉時代以前から、 浅草は門前町としてかなり 栄えていた様子がうかがえる。 この事件の70年ほど前の 1181年には、鎌倉の鶴岡 八幡宮造営のため、浅草寺は 浅草から大工3名を派遣する など、かなりの技術的・経済的 先進性がうかがえるとともに、 浅草寺と鎌倉幕府との密接な 関係がわかる。 |

この事件については鎌倉時代の公文書『吾妻鏡』に書き記されている。

吾妻鏡 建長3年(1251年)3月6日 原文(句読点を除く)

|

また「新編武蔵風土記稿」によると、この怪物は事件後、

浅草寺のほぼ対岸にある牛嶋神社に「牛玉」という玉を残して

姿を消したと記されている。

妖怪うし鬼犯行説が最も有力として流布され信じられているが、

このような事件が実際に発生したことはまぎれもない事実であろう。

しかし鎌倉時代とはいえ、そんな妖怪が実際に跋扈していたのか?

では果たして事件の真相はどのようなものだったのだろうか!?

その真相を検証してみたいと思います。

現在の牛嶋神社

牛のような怪物と牛嶋神社との関係は・・・?

(1)浅草寺に乱入したものは 牛そのものか? 妖怪の類か? 人間か?

①暴れ牛説

暴れ牛が浅草寺の食堂に暴れこんだという説を唱える人が多くいるが、「牛の如き」とある以上、

牛そのものではないことは明白。

牛に似た何かが浸入したと考えないと、「牛の如き」という表現は成り立たない。

②妖怪の類 (牛御前の怨霊の化身=牛鬼))説

本当に件(くだん)は毒を僧たちに吐きかけたのだろうか。実は吾妻鏡にはそんなことは

何ひとつ書かれてはいない。

当時、この事件を知った人たちは、牛御前の怨霊が牛鬼に変身して襲ったに違いないと

思い込んだのは仕方のないことである。

なぜなら、浅草にはこの事件の約200年前から牛御前伝説が伝承されており、

牛御前は滅ぼされてもなお牛の妖怪(牛鬼)になって

隅田川周辺にいるものと思われていたからである。

(牛御前伝承については、この下であらためてご紹介します。)

妖怪牛鬼といえば、毒を吐いて人を殺し、人を食らうものと昔より信じられていたので、

吾妻鏡には「毒を吐きかけた」などとは全く書かれていないにも関わらず、毒を吐きかけて

僧を死傷させたという説がもっともらしい噂として流布され、一般化したようだ。

まず、この世に妖怪や幽霊は存在しないという前提で考えれば、牛の如き者(件)は

妖怪の類ではない。

③人間説

乱入した件は原文では「牛の如き者」となっており、者と表現するくらいであるから、

人のような牛ではなく、牛のような人、つまり牛のような姿をした人間、あるいは牛のような

装束を身にまとった人間という可能性が非常に高いということになる。

妖怪や暴れ牛でない以上、これは牛のようないでたちをした人間と考えるのが

一番合理的ではないだろうか。

ボクはお食事のお邪魔なんかしませんモ~ん

(2)件の浅草寺乱入の時間帯は何時頃なのか?

牛の如き者が乱入したのは、僧が食堂(ジキドウ)に集まっていた時だから、

食事中だったと考えるのが自然だ。

当時の寺僧は(断言はできないが)一日二食であったと思われる。

少なくても平安時代までの日本人の食事は、朝夕の二食だったという説が有力だ。

その後、朝夕の間に食べた軽いスナック的な中食(チュウジキ)が、やがて昼食となり

一日三食となったと言われている。

旧暦の3月6日は、現在の暦で3月29日。 3月29日に太陽が地平線から完全に

昇りきるのは朝5時35分だ。

当時は照明などの関係で、就寝が現在よりかなり早かったので当然起床も早かった。

一般の人でさえ、ほぼ日没と同時に就寝し、日の出以前には起床したといわれている。

いわんや寺僧の場合は、それよりかなり早い起床であったのではないだろうか。

そうすると、朝食の時間は午前5時30分より前でも不思議ではなく、

まだ日の出前の暗い中での朝食であったと思われる。

では夕食時の可能性はどうだろう。 その日、完全に太陽が沈み切るのは18時である。

朝食が早いということと就寝が早いということを考えれば、夕食は現在よりかなり早く、

15時~16時であったと思われる。

そうすると完全な日没まで2時間以上はあり、天候にもよるがまだ外は白昼に近く

かなり明るい。

白昼の襲撃も絶対にないとはいえないが、常識的には暗闇に乗じて行われたであろうから、

事件は旧暦3月6日の浅草寺の朝食時、具体的には午前4時~午前5時に発生した

可能性が高い。

(3)どのような人間が浅草寺を襲撃したのか?

謎の牛嶋神社(2008年12月28日撮影)

源頼光と牛御前 そして謎に満ちた牛御前社(現牛嶋神社)

現在も浅草寺の隅田川のほぼ対岸に実在する牛嶋神社は謎の多い神社である。

その鳥居は全国的にも非常に珍しい三輪鳥居である。

また境内には狛犬ならぬ狛牛や撫で牛など、牛にまつわるものがたくさんある。

平成20年12月28日、牛嶋神社を参拝した際にうかがった神職の方のお話では、

この鳥居は確かに珍しい三輪鳥居に近い形であるが、三輪鳥居とは細部で異なっており、

牛嶋鳥居という独自の形式と言われているそうだ。そうなるとこの鳥居は、

全国で唯一の形式の鳥居ということになる。

なお、この神社をヒンドゥ教(牛は聖なるもの)と関連付ける説を時々耳にするが、

奈良時代(8世紀初頭)には現在の本所地区一帯を国営の牛の放牧場とした

記録があり、その経緯から、この神社がヒンドゥ教と関連するという説には

全く同意できない。

現在の位置関係 →  (当時の牛御前社は僅かだが今より川上にあった) |

太平記によると

この浅草寺怪異事件から遡ることおよそ200年前、平安時代の高位の武士である

源頼光(坂田金時や渡辺綱ら四天王を配下とし、酒呑童子退治や土蜘蛛退治で有名)には、

角がはえ牛鬼のような顔をした弟(一説には妹)がいて牛御前と呼ばれた。

牛御前は父に嫌われ、父から暗殺を何度か仕掛けられるが、関東(浅草周辺?)に逃れて

反体制組織を立ち上げ暴れまわる。 当時は中央政府に逆らう勢力は、鬼や蜘蛛などの

妖怪・怪物として扱われる傾向があるので、その人物に本当に角がはえて牛のような

顔をしていたとは信じがたいが、牛のような角をもった兜のいでたちをしていた可能性は

ある。

平安時代の武家の名家の出身だけに、牛御前は武装集団のリーダーとして

指揮・作戦・戦闘能力に長け、関東で非公認軍事組織としての立場を確立し、

幕府をかなりてこずらせていたであろう。

源 頼光

牛御前は水をあやつり、川にはいると身の丈十丈の恐ろしい巨大な牛の怪物に変身したと

いわれていることから、水軍を率い、舟の航行技術や水上戦に長けていたということも

充分考えられる。 事実、都の討伐軍を一時は隅田川で撃破したともいわれている。

結局、旧知の坂田金時の説得にも応じず、降伏しないまま頼光の討伐軍に滅ぼされる

わけだが、滅ぼされた後も牛御前の怨霊は浅草周辺に長雨を降らせて洪水にしたり、

牛の怪物となって周辺を暴れまわったといわれている。

吾妻鏡は、あたかもその牛の怪物(牛御前の化身・怨霊)が浅草寺を襲ったのだと

言いたげである。

隅田川をはさんで浅草寺の対岸の牛嶋神社は江戸時代以前は牛御前社といわれ、

この牛御前が祀られていた。

・・・これは偶然にしては話が出来すぎてはいまいか?

寺に奔走す?

寺に奔走す?そのことから以下の五つのポイントが浮かび上がってくる。

①当時の反体制勢力の牛御前と関わりの深い牛嶋神社と、

鎌倉幕府から厚い庇護を受けた浅草寺の関係は

敵対関係にあったのではないかと推測できる点

宗教的対立が原因と説く人が多い。 もちろん宗教的対立も視野にいれなければ

ならないが、それよりもある集団による金品目当ての押し込み強盗のような感じがする。

②浅草寺を襲った後に、牛のような怪物が牛玉(ウシダマ)を牛嶋神社に残したという点

通常、玉(珠)というと、白金(シロガネ=銀)、黄金(コガネ=金)と並び称される

「財宝」の代名詞である。

浅草寺をはじめ体制側から奪った「宝」を牛嶋神社に奉納した可能性が考えられる。

(同社の神職の方のお話によると牛玉の現物が御神宝として残っているわけでは

ないそうだ。あくまでも言い伝えだそうである。)

または牛玉(ウシダマ)=牛黄(ゴオウ)なのか?

・・・この説は下の「牛玉について」で詳細を書きます。。

また人魂(人玉)というように、玉は魂に通じる。

したがって、牛玉を残したということは、その魂が正式に牛嶋神社に祀られ、

正規の祭神となったという意味があるのかも知れない。

(公式に後奈良院より牛御前社の勅号を受けたのは天文7年【1538年】だが、

これはすでに牛御前がこの神社に祀られていたことへの追認であろう。)

③牛御前社にスサノオやアメノホヒとともに合祀されていた点

(現在の祭神はスサノオのミコトとアメノホヒのミコトそして貞辰親王命の三柱)

スサノオはヤマタノオロチ退治で有名であるが、高天原から出雲に放逐された神であり、

反体制の象徴とされている。

アメノホヒは高天原の体制側から出雲の大国主を説得するために出雲に派遣され、

高天原への国譲りを促すが、逆に大国主に心酔してしまう神で、

後に国を譲って高天原勢力(体制)に支配された出雲系(反体制)の神だ。

牛嶋神社には、これら反体制的な色彩をもった二柱の神様が祀られていることになる。

特に高天原の最高神アマテラスの弟でありながら、高天原から出雲に放逐された

スサノオの生い立ちは、牛御前と共通するものが多く感じられる。

④スサノオは牛頭天王とも習合されて信仰されているという点

⑤牛嶋神社は、隅田川を挟んで浅草寺のほぼ対岸にあったという点

(現在の所在地よりやや隅田川の上流だったが、おおむね浅草寺の対岸と表現しても

支障ない場所だった。)

新編武蔵風土記稿では、牛のような怪物(件=くだん)が隅田川から上陸して来たと

されている。

怪物や妖怪はこの世に存在しないということを前提とすると、彼(彼ら)は舟で隅田川を

渡河したか、他の場所から舟でやって来て、浅草地点で隅田川西岸に上陸したことに

なる。

これらの点から、以下のような可能性を考えてみた。 もちろん推論ではあるが、

一定の合理性はあると思う。

スサノオノミコト

スサノオノミコト例えば当時の反体制武装勢力が、その約200年前にこの地において中央政府によって

無念の死を遂げさせられた牛御前を信仰の対象として崇敬し、牛を組織のシンボルとして

牛御前神社(牛嶋神社)祭神の牛頭天王(スサノオノミコト)や牛御前になぞらえて、

牛のようなかぶりもの(仮面や兜など)をかぶって、強盗などの活動をしていたとしたら

どうであろう。

約200年前から、牛御前の怨霊である妖怪牛鬼の伝承が残る土地柄だけに、

牛のようないでたちをすることによって、人々に牛鬼を彷彿とさせ、一層の恐怖と威圧を

与える効果もあったであろう。 例えば獅子舞をイメージしていただきたい。

獅子舞の獅子頭を牛の頭に付け替えて、野盗集団の先頭の一人がそれを被って

行動するだけで、「牛のようなもの」あるいは「牛のような怪物」に襲われたと当時の人々

は思ったであろう。

また、もしかしたらその集団は、牛御前の子孫を頭目としていた可能性もある。その場合

は、その集団の行為は、幕府にとってはまさに牛御前の怨霊の仕業というかたちで

とらえられたであろう。

牛嶋神社境内の狛牛

つまりそのような集団が、当時の幕府の力があまり及ばない隅田川東岸

(西岸は武蔵の国だが、東岸は下総の国)で、牛御前を祀る牛嶋神社を宗教的な

拠りどころとして活動していたすると、隅田川を渡って、幕府の手厚い庇護を受けていた

(仏教の)浅草寺を襲撃するということもあり得た話である。

そうすると、牛のような怪物に浅草寺が襲われたという話とつじつまが合わないことも

なくなってくる。

また、そのように大規模な反幕府集団の存在を公式に認めたくない鎌倉幕府にとっても、

反幕府集団に浅草寺が襲われ多数の死傷者が出たたという事実はあまりにインパクトが

大きく、またその事実はとうてい隠しがたかった。

そのため当地が舞台の伝説として残っていた牛御前の逸話を利用し、

幕府側も吾妻鏡の中で反体制勢力を「牛のような怪物」に置き換えて、

(牛御前の呪いの仕業であるかのごとく匂わせて) わずか数行の簡単な記録に

とどめたのではないだろうか。

人間ではなく怪物や怨霊の仕業であれば、幕府には治安面での責任がなくなるわけで、

幕府の権威が傷つくことはない。

←日の出前のうす暗く混乱した中でこんな兜を被った人を見たら・・・

←日の出前のうす暗く混乱した中でこんな兜を被った人を見たら・・・そのような政治状況に牛嶋神社が大きく関わっていた

(あるいは双方に利用されていた)ような気がしてならない。

(4)何の目的で件は浅草寺を襲撃したのか?

金銀財宝以外はいらないから、牛黄は神社に奉納しちゃおう!

牛玉の正体

現在も寺社で行われている牛玉(ゴオウ)宝印と、牛のような怪物(件)が

牛御前社に残した牛玉(ウシダマ)とは関係があるのだろうか?

牛玉(ゴオウ)とは牛黄(ゴオウ)のことであるから、

それならはたして牛玉(ウシダマ)=牛黄なのか?

ちなみに牛黄とは、牛千頭に一頭程度の割合しか採れない希少価値の高い漢方薬。

牛の胆嚢または胆管中にできた結石で、漢方薬として有名。 牛玉(ゴオウ)とも書く。

天然牛黄は現代でもかなり高価だが、鎌倉時代には財宝以上の価値があったと思われる。

|

牛御前社に牛のような怪物がウシダマを残して消えたという新編武蔵風土記稿の記録は

江戸時代に編纂されたものだけに、どれだけ鎌倉時代のことを正確に伝えているかは

定かではない。

しかしもちろん昔から伝わる伝承などを記した元の記録があったものをまとめたものと

思われるので、あながち信頼性を完全否定はできない。

上記の表を見てもお分かりいただけると思うが、断定はできないまでも、

A=Cの可能性は非常に高いように思われる。

確かに当時、牛黄は非常に貴重なもので、宝といっても過言ではないほどの品であった。

そのため件の怪物(鎌倉幕府にとっては野盗集団?)は

浅草寺の牛玉(牛黄)をはじめとする金品を狙ったのではないだろうか?

事件後、件が牛御前社に残した(奉納した?)牛玉(ウシダマ)とは、

浅草寺から奪った牛黄の可能性がある。・・・浅草寺の牛玉加持会

推論というものは100人がすれば100の推論が成り立つわけで、

この推論が絶対に正しいと主張するつもりはありません。

鎌倉時代の歴史に詳しいある方からご意見をいただきました。

これは武蔵の国側と下総の国側のそれぞれの水運利権争いが絡んでいるのではないか

・・・というものです。 貴重なご意見ありがとうございました。

是非貴方の推論をメールでお聞かせ下さい。

いずれにせよ牛嶋神社は、大きな謎を秘めた神社である。

←件(くだん)君

←件(くだん)君牛嶋神社 貞観2年(860年)建立

http://www.dentan.jp/sumida/sumida1.html

古くは現在地より約500m隅田川上流にあったが、関東大震災後、

隅田公園の設計の都合上昭和の初めに現在地に再建された。

八世紀初頭、桓武天皇のとき、この地を国営牧場と定めたことから

牛嶋の名前がつけられたと思われる。

貞観二年(八六〇年)慈覚大師が御神託によって須佐之男命を郷土守護神として

勧請して創祀し、後に天之穂日命を祀り、

ついで清和天皇の第七皇子貞辰親王がこの地でなくなられたのを、

弟子の阿闇梨がその神霊を併せてお祀りし『王子権現』と称した。

貞観二年(八六〇年)に慈覚大師がこの地を通りかかったとき、

一人の古老が「師わが為に一宇の神社を建立せよ。

若し国土の悩乱あらば、首び牛頭を戴き、悪魔降伏の形相を現わして、

天下の安全の守護たらん」と託宣した。

そのことから牛嶋神社は牛御前社とも呼ばれている。

治承四年(一一八〇年)九月源頼朝が大軍をひきいて下総国から武蔵国に

渡ろうとした時、豪雨による洪水の為に渡ることが出未なかった時

武将千葉介平常胤が祈願し神明の加護によって全軍無事に渡ることができたので、

頼朝はその神徳を尊信して翌養和元年(一一八一年)に社殿を経営し、

千葉介平常胤に命じて多くの神領を寄進させた。

永禄十一年(一五六八年)十一月に北条氏直が関東管領であった時、

大道寺駿河守景秀が神領を寄進している。

また天文七年(一五三八年)六月二十八日に後奈良院より『牛御前杜』との

勅号を賜ったといわれる。

江戸時代に於ては鬼門守護(最勝寺の五色不動の目黄不動尊)の社として)

将軍家の崇敬厚かった。

明治維新前は最勝寺がその別当として管理していたが、

明治初年の神仏分離後『牛の御前』の社名を『牛嶋神社』と改め

郷社に定められ、本所の総鎮守となる。

全国的にも珍しい三つ鳥居と「狛牛」がある。

境内の撫で牛(2008年12月28日撮影)

1825年頃奉納されたもので参拝者の体の悪い部位と牛の同じ部位をなでると、

快癒するといわれている。

またこの神社の狛犬は犬ではなく、牛なので狛牛ということになる。

大昔、このあたり一帯は牛の放牧場だったといわれているが、牛づくしの神社である。

詳しい地図で見る

目次に

恐怖 ゲームコーナー

恐怖 ゲームコーナー